1920年代から現代まで、パリにタイムスリップできる作品。

.

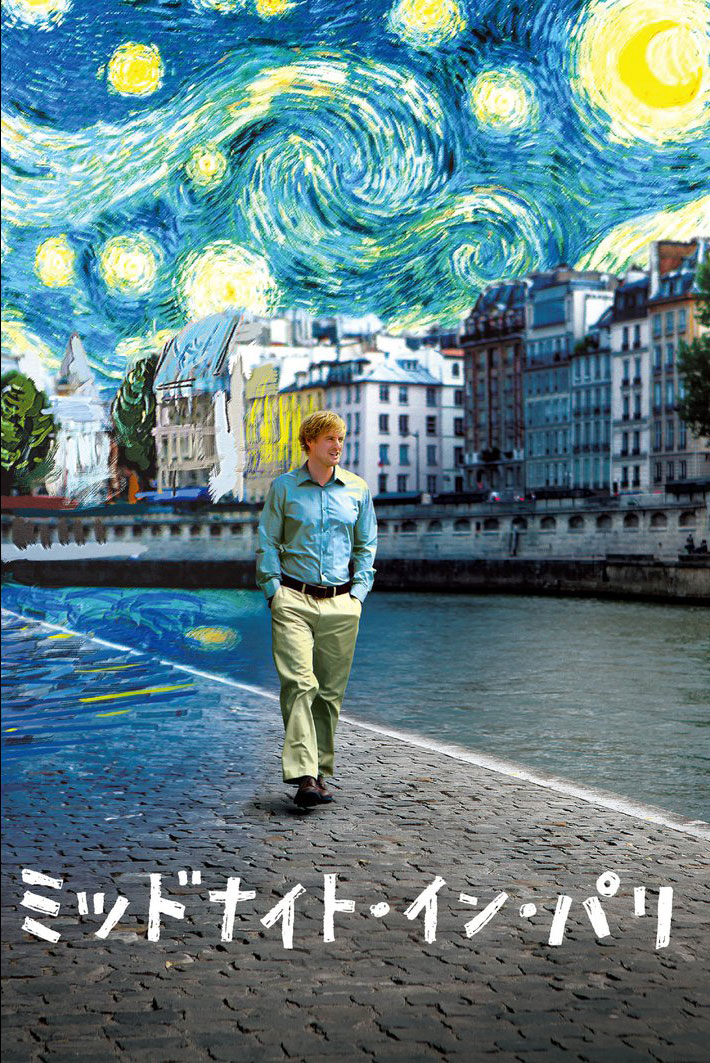

ミッドナイト・イン・パリ(2011)

の関連場所

まさにパリを満喫するための作品!

いかにもパリっぽいBGMで始まったかと思うと、冒頭から約3分半の間、これでもかと言う程ひたすらにパリの街並みのスライドショーが始まります。

最初に断っておきますが、私は全くパリ狂でないし、パリを訪れたのも20年近く前のたった1日で、パリに特別な思い入れがあるわけでもありません。

にも関わらず!この冒頭3分半で、私の魂はパリを浮遊していました。

まるでYouTubeの“世界の街並み動画”を見ているような気分でパリ散策気分を楽しんでいると、主人公ギルと妻の会話がはじまり「おっと。これは映画だった。」と我に帰ったという、いきなりひきこまれるオープニングです。

先日、別のレビューで『楽園のカンヴァス(原田マハ)』という書籍を紹介しましたが、この『ミッドナイト・イン・パリ』のメインビジュアルの背景となっている絵画は、『楽園のカンヴァス』にも登場する絵画、ゴッホの『星月夜』です。(この話はまたあとで…!)

『楽園のカンヴァス』では実在する著名なアーティストたちの絵画を、現代の主人公たちが様々な推測をしながら物語が展開するフィクションですが、『ミッドナイト・イン・パリ』では、完全に2010年を生きる主人公が1920年代にタイムスリップしてしまう、ファンタジーのようなお話です。

次から次と登場する1920年代のアーティストたち。

主人公のアメリカ人脚本家ギルは、妻と妻の両親と一緒に憧れのパリを訪れます。

ある夜、ギルがパリの街をほろ酔い気分で歩いていると、1台のクラシックカーに乗った人々に声をかけられて誘われるまま車に乗り込むと、とあるパーティ会場へと連れられます。

そこは、なんと芸術家ジャン・コクトーのパーティ会場で、ギルは憧れていた1920年代のパリにタイムスリップしていたのです。彼にとっての“黄金時代のパリ”を生きる小説家のF・スコット・フィッツジェラルドや妻のゼルダ、ヘミングウェイと出会い、夢のような気分のギルは、自身が執筆中の小説を偉大な作家に読んでもらおうと、夜な夜なタイムスリップを繰り返すようになります。

もちろんここにラブストーリーがないはずもなく、ギルはアドリアナという女性に一目惚れしてしまうのですが、そのアドリアナはピカソの愛人であり、しかもヘミングウェイが狙っている女性という、なんともコメディ要素溢れる設定です。

この作品にはピカソ、モディリアーニ、ダリ…と次から次へと作家や画家といった多くのアーティストが登場しますが、今では2次元でしか見られない彼らがもし動いたら、こんな喋り方で、こんな感じだったかも!?というキャラクターで描かれておりとても楽しめます。

残念ながら私は全ての名前を認識できなかったのですが、アートに詳しい方であれば、かなり楽しめるはずです!

パリの変わらない街並み。

ある時、ギルとアドリアナはさらに昔の1890年代のベルエポック期にタイムスリップしてしまうのですが、ギルは1920年代のパリに憧れ、1920年代を生きるアドリアナは1890年代のパリに憧れ、それぞれにとっての遥か昔を黄金時代と感じているのです。

私自身も「昭和の高度経済成長を体感したかったな〜」と昔に憧れるように、いつの時代も過去を美化して憧れを抱いてしまうものだよなあ、としみじみ感じました。

そんな夢のような体験をギルは妻に力説するのですが、もちろん信じてもらえず、しまいには妻の両親にも変人扱いされてしまいます。

この作品のメインビジュアル『星月夜』の絵が、ゴッホが精神病院にいる時に描いた作品だという背景を知れば、ギルがこの絵を背景に歩く姿の意味がなんとなく想像できるかもしれません。

この作品ではパリの街中がロケ地になっており、毎夜タイムスリップの車が迎えに来る階段をはじめ、パリの様々な街の風景だけでなく、ロダン美術館やギルと妻が宿泊している豪華なホテルなど、パリに行ったらぜひ訪れてみたくなる場所が多数登場します。

そしてタイムスリップした時代のシーンを、今のパリの街並みで撮影しているにも関わらず全く違和感を感じさせないのは、パリの街の持つ魅力かもしれませんね!

憧れの時代を生きるという、夢に溢れ、でもどこかリアルで、ギルと一緒に不思議なtripを楽しめる作品です。

場所も時代も超えて、パリを楽しむのにオススメの一作です!

\ この場所に行ってみたい!/

ミッドナイト・イン・パリ(2011)の作品情報

Runtime94分

Genreコメディ

Directed by ウディ・アレン

Castキャシー・ベイツ 、 エイドリアン・ブロディ 、 カーラ・ブルーニ 、 マリオン・コティヤール 、 レイチェル・マクアダムズ 、 マイケル・シーン 、 オーウェン・ウィルソン 、 ニナ・アリアンダ 、 カート・フラー 、 トム・ヒドルストン

コメントを残す